搜索

《全球与地方:遗产保护与城市更新论坛》于2024年6月22日在同济大学成功举办。本次论坛由同济大学建筑与城市规划学院与《亚洲建筑(英文)》 期刊主办,同济大学超大城市精细化治理(国际)研究院与上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室承办。

本次论坛汇集了来自6个国家的12位专家学者,通过8场精彩的主旨演讲和1场深度圆桌讨论,围绕当代全球与本土张力下如何在历史城镇中实现可持续更新等重要议题开展交流研讨。本次论坛基于同济大学与肯尼亚蒙巴萨技术大学在遗产保护与城市更新领域长期的教学研究合作,通过跨文化跨学科交流,为后续探索全球不同地区在遗产保护与城市更新中的成功经验与创新模式拓展了渠道。

亚洲建筑师协会副主席Thomas Cheung和同济大学建筑与城市规划学院副院长石邢出席并致辞。论坛由同济大学建筑与城市规划学院教授、《亚洲建筑(英文)》主编、超大城市精细化治理研究院院长伍江召集,同济大学文科办副主任、建筑与城市规划学院副教授、《亚洲建筑(英文)》运营主编、超大城市精细化治理研究院执行副院长周鸣浩主持。

主旨演讲

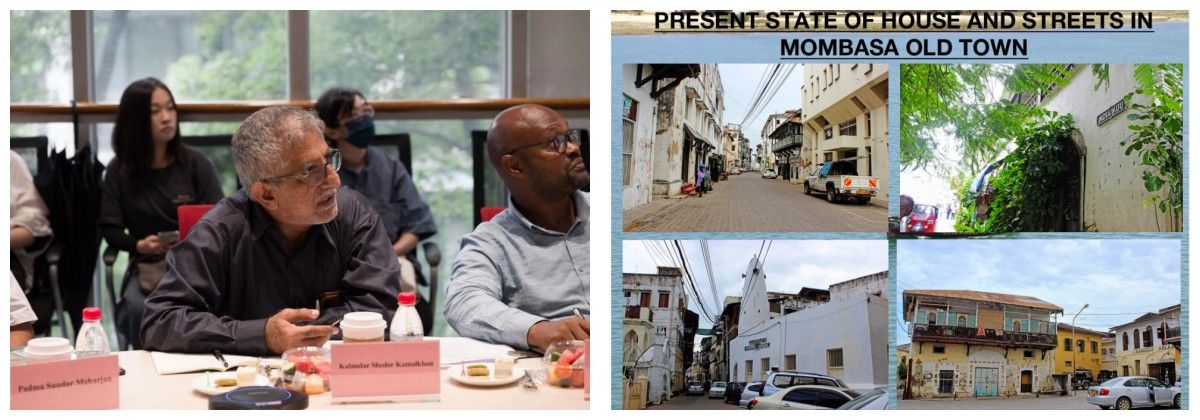

肯尼亚蒙巴萨技术大学教授Kalandar Shedor Kamalkhan 以《蒙巴萨古城文化遗产保护与修复》为题,通过对蒙巴萨古城现状的分析,总结出蒙巴萨古城的保护需求,涉及建筑、街道、交通体系组织等纬度,最后结合实际需求,提出了面向文化遗产保护的古城修复策略。

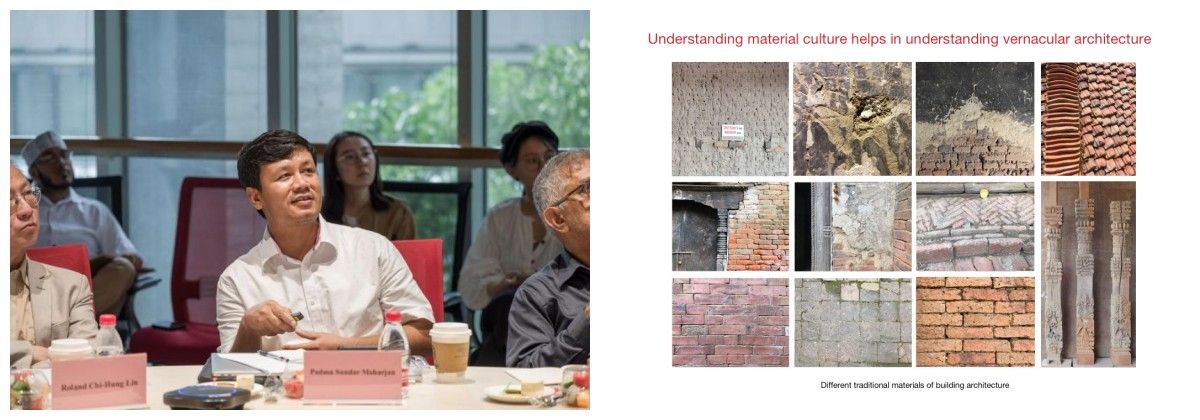

联合国数科文组织世界遗产中心亚太处专员,法国高等研究实践学院教授Roland Chi-Hung Lin以《理解世界遗产地突出的普世价值,将可持续发展视角融入世界文化遗产保护进程》为主题,提出从历史、文化、自然三个纬度理解世界遗产地的普世价值,并总结了在这一过程中面临的主要问题与挑战。结合位于不丹的实践案例,提出8项具体的策略以加强世界遗产保护的可持续发展,包括加强跨学科方法的应用以及政府间跨层级协作等。

尼泊尔RICH建筑设计事务所主持建筑师,尼泊尔国际古迹遗址理事会遗产保护建筑师Padma Sundar Maharjan 以《建筑体验的文化意识之旅 (2004-2024)》为题,从街道构成、建筑材料、建筑技术、公众参与等多个纬度,阐释建筑是一种社会建构,遗产保护和城市更新应该齐头并进。建筑师及相关从业者应形成可持续发展来自于尊重文化的共识,探索多学科发展的方法,促进遗产保护可持续发展。

布里斯托大学人文地理系研究员黄正骊以《蒙巴萨:一座港口城市的遗产保护》为题,回顾了此前参与同济大学与肯尼亚蒙巴萨技术大学教学研究合作的历程,并指出研究蒙巴萨老城及其遗产保护的价值既有历史价值,也有时代价值。一方面,蒙巴萨作为一座港口城市,反映出前现代印度洋区域全球贸易的历史;另一方面,其遗产保护也折射出当今新全球资本主义浪潮下的思辨。

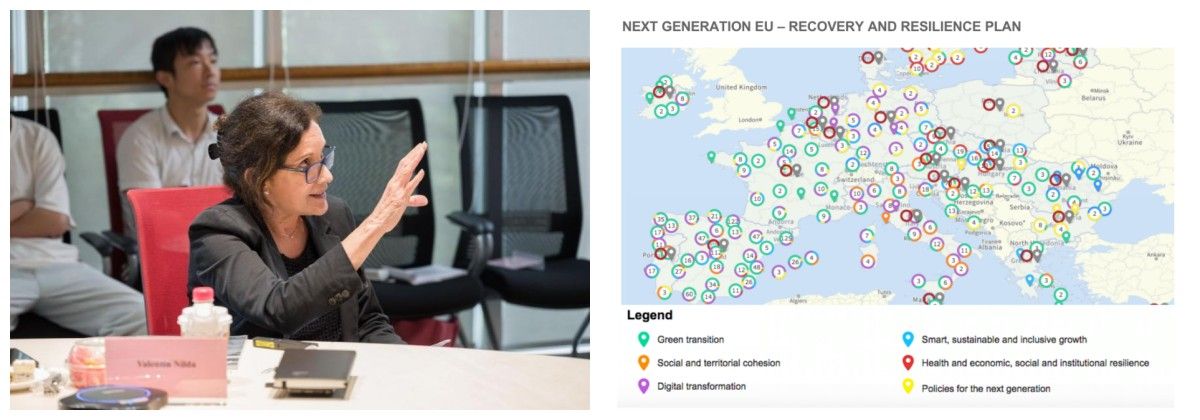

罗马大学建筑与设计系教授Valentin Nilda 以《历史中心的城市更新:挑战与机遇》为题,分析了以罗马、威尼斯、佛罗伦萨等为代表的历史文化中心城市在城市更新中面临的挑战与机遇。随后,介绍了NEXT GENERATION EU项目在该领域进行的实践。最后从自身进行的教学实践出发,探讨了在教学研究领域探索历史中心城市更新创新路径的可能性。

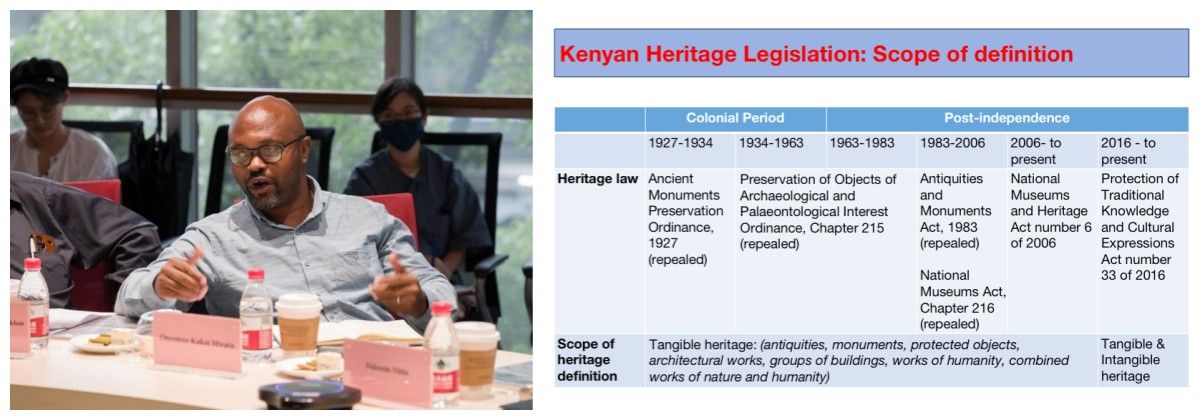

蒙巴萨技术大学建筑与建成环境系系主任Onesmus Kakoi Mwatu 以《肯尼亚文化遗产立法概述》为题,系统回顾了肯尼亚现行的法律框架,以及其在保护和加强国家和地方遗产过程中起到的作用。他的研究指出2016 年之前,肯尼亚遗产定义的范围仅限于有形遗产,对文化遗产等无形遗产的关注不足,同时城市规划相关政策的编制和实施需要加强与遗产保护相关法规的协同。

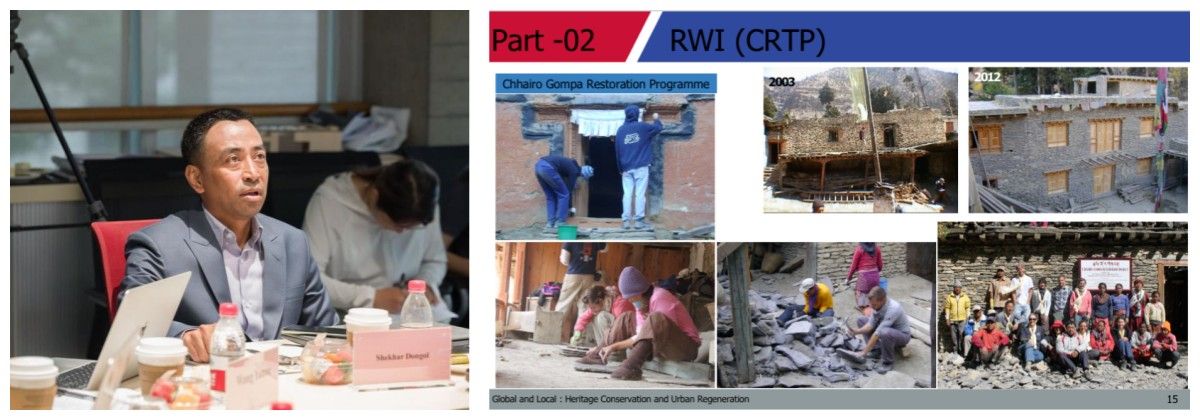

尼泊尔John Sanday事务所高级建筑师,尼泊尔国际古迹遗址理事会遗址与环境保护基金会会员Shekhar Dongol作主旨报告,他以《通过工作坊项目保护及保育文化遗产》为题,以位于尼泊尔洛马坦(LOMATHAN)地区的遗产保护实践为例,指出了工作坊训练营以及公众参与对于文化遗产保护和传承的重要性。

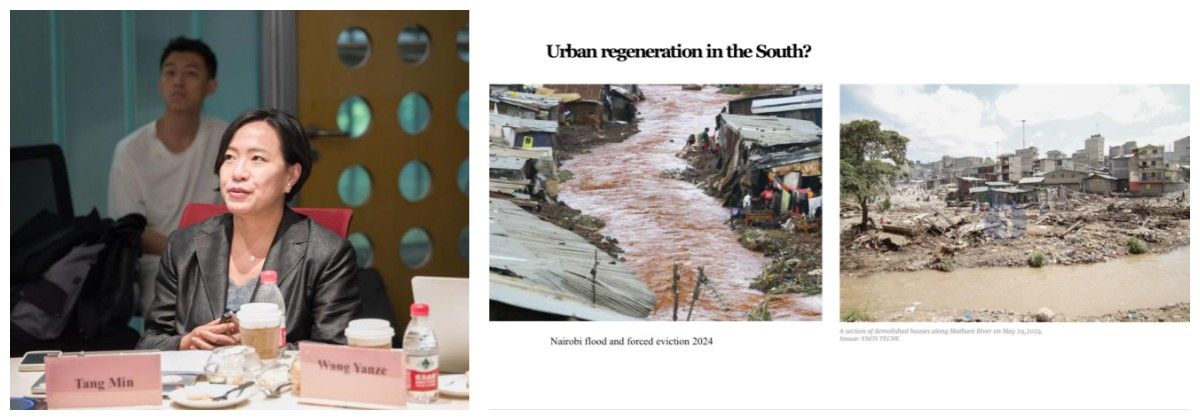

同济大学建筑与城市规划学院研究员,法国国家科学研究中心巴黎建筑城市规划与社会研究所 (CNRS-UMR AUSser-IPRAUS) 及印度知识与世界-本地治里研究所 (CNRS-USR3330-1FP)合作研究员唐敏以《全球南方城市复兴?划清界线的政治艺术》为题,从外围和中心、 规划与自建、全球和本地等4个纬度讨论了全球南方城市的城市更新实践,指出全球南方的更新项目有其特点,如包括平民窟、非正式居住等类型,探讨了更新实践中政治语言的构建。

圆桌讨论由周鸣浩副教授主持,与会专家围绕论坛中提及的关键议题进行了深入的交流和对话,展望了通过跨文化跨学科交流革新遗产保护与城市更新模式的可能性,并提出以蒙巴萨老城研究为契机,进一步拓展相关研究国际专家网络的未来计划。